Info

Gallery

How to

顔の作り方

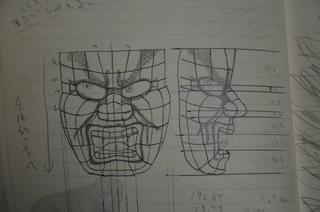

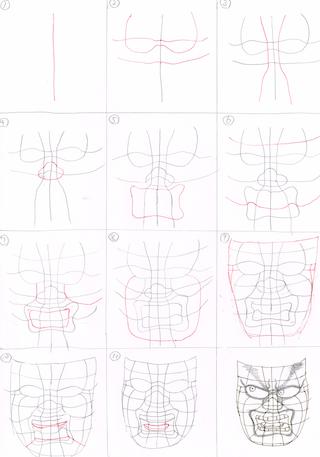

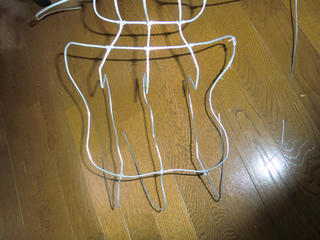

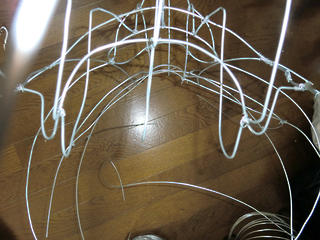

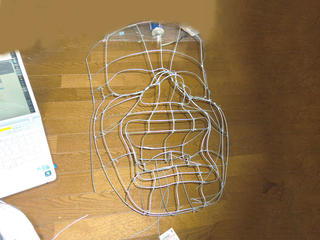

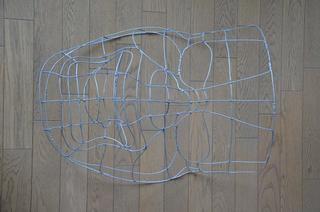

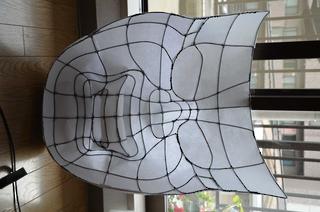

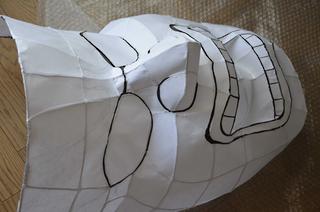

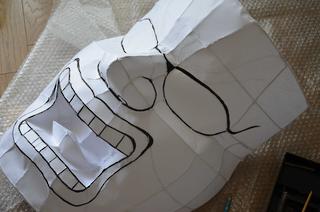

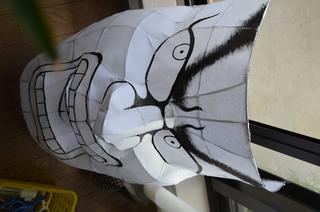

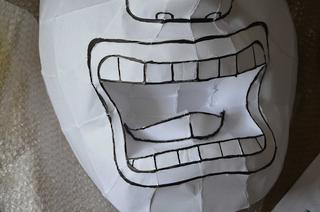

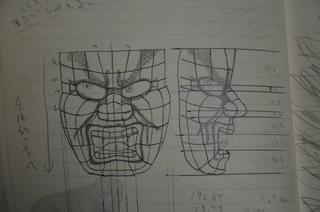

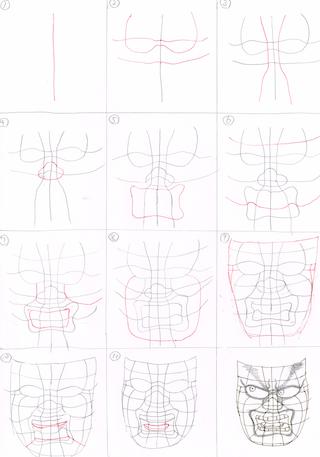

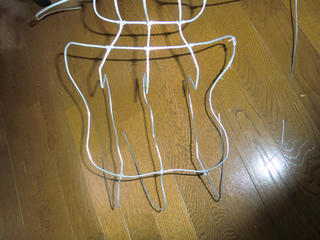

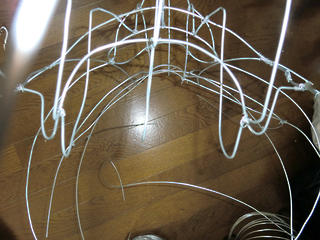

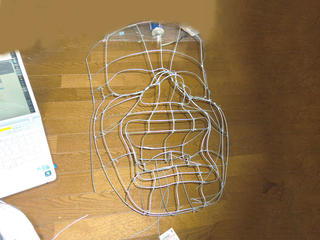

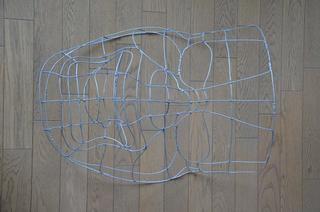

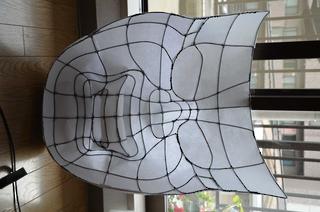

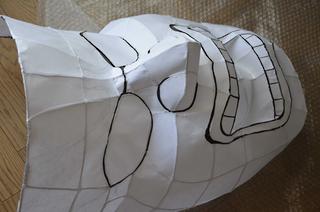

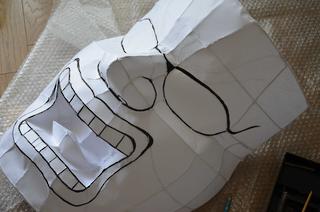

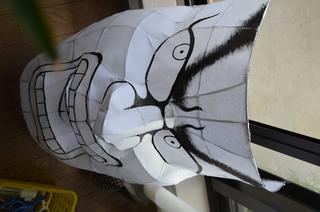

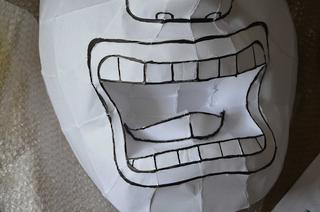

# はじめに 行灯で最も重要な部分が顔です。顔で行灯の良し悪しが決まると言っても過言ではありません。 ここでは例として青森ねぶたを参考にしたオーソドックスな顔の作り方について説明します。 ねぶたもねぶた師と流派によって顔の作り方(針金の線、墨入れの入れ方など)がかなり違いますが、ここでは私が最も好きなねぶた:北村蓮明氏作『[不動と竜王](http://www.nebuta.or.jp/archive/ogata/h15/014.html)』の顔を参考に、多少のアレンジを加えて作ります。 ## 注意点 この例はねぶたの作り方(北村系)に近いとは思いますが、もちろんこの作り方が必ず良いというわけではありません。 1年生はまずはこれを真似して作ってみて欲しいと思うのですが、3年生がこれとまんま同じに作ると楽しくないので、表情を変えたり墨書きを変えたり流派を変えるなど、なにか工夫をしてください。(全く同じに作るのは逆に難しいですが…) # 誰が作るか 顔は電飾以外のすべての技術(絵、針金、紙張り、墨書き、蝋引き、色塗りまで)が必要とされます。全ての分野に長けた人がいればいいのですが、実際にはすべてに長けた人はいないと思うので、針金が得意な人がやるといいと思います。 # 絵を描く まず絵(完成予想図)を描きます。絵を描くことは軽視されがちですが、絵を入念に描くことで成功率が格段に上がります。むしろ絵を描かないとクオリティの高いものを作ることは不可能です。 絵が苦手な人もいると思いますが、何回も描いて練習すれば誰でも描けるようになります。私も絵は苦手ですが、ねぶたの顔だけは結構かけるようになりました。 ## 墨が入っている部分を描く ねぶたを参考にし、墨が入っている部分を描いていきます。 なにも見ないで納得できるものを描けるようになるまで何回も描いてみましょう。これができないといいものは作れません。 何回も描いているうちに、どの部分をいじれば印象が変わるかがわかるようになっていきます。(TODO: どこをどういじれば印象が変わるか) こうして理想の顔を探していきます。 - 線を眉間に集めると怒った顔になる。 - 鼻の長さを短くする(鼻の膨らんでいる部分と目との距離を近くする)と怒った顔になる。長くすると落ち着いた顔になる。 - 頬(頬骨、目の下の部分)をふくらませると、表情豊かになる。口を開けるときはこの部分を意識するといい。 ## 針金の線を入れる 納得できるものができたら、絵の上から針金の線を入れていきます。 立体像を想像し、膨らみ(特に頬)がわかるような針金にします。基本的には下の写真のようにすればいいと思います。 格子をものすごく細かくしている行灯がありますが、細かくしすぎるのはよくありませんし無駄です。格子の大きさは最低限膨らみを表現できる程度で大丈夫です。 ### 針金の線をもっと詳しく 口の周りを丸く囲むのはだめ。泥棒みたいに見える。 (TODO) ## 横顔を描く これが重要です。これを描かないと針金のときに失敗してしまう可能性がかなり高くなります。 写真のように、針金の線から長さを測り、横顔を描きます。 ## 横顔に針金の線を入れる 先ほど描いた横顔に、針金の線を入れていきます。 これも正面の針金と矛盾を起こさないように。 ## その他 色を塗ってみたり、正面・横からだけではなく上・下から見た図も描いてみるといいと思います。 粘土で作ってみてもいいと思います。 - [](/files/images/fullsize/1376198541680-sekkei_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198541693-sekkei_2.jpg) # 骨組み(針金)を作る バランスをとるのが難しいですが、先程書いた設計図通りに作れば大丈夫です。 線を入れる順番ですが、顔の中心から作っていくと作りやすいと思います。複雑さでは口の中が一番ですが、例によって最初の縦中心線がもっとも難しいです。 [](/files/images/fullsize/1408319342046-14081701.JPG) 1. 縦の中心線 - もっとも難しい。これで顔の骨組みの5割は決まってしまう気が。横顔の線をよく測って、寸法どおりにつくること。寸法が出せない、または自信がない場合は、鼻から下はまだ曲げないようにしておくといいかもしれない。 2. 横の中心(鼻の先端を通る横の線)と目 - 正面の顔の寸法よく測ること。縦の中心線との交点は、縦の中心線を上にしておく。 - 目は大きさと角度に注意。これだけでかなり表情に違いが出ます。 3. 縦の中心線から左右2本の線 - 縦の中心線と同様。横の中心線との交点は、横の中心線を上にしておくこと。 4. (TODO) <del>(途中経過の画像は紛失してしまいました。)</del> ありました。いろいろ写ってしまっていますが気にしないでください。 - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1842.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1843.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1844.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992327-CIMG1845.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992335-CIMG1846.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1847.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319002742-CIMG1848.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319002241-CIMG1849.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319000857-CIMG1850.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319001283-CIMG1851.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319001579-CIMG1852.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319001478-CIMG1853.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004458-CIMG1854.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004186-CIMG1855.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004342-CIMG1856.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004704-CIMG1857.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004886-CIMG1858.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004544-CIMG1860.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319007303-CIMG1861.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319007771-CIMG1862.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319006978-CIMG1864.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319008085-CIMG1865.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319007633-CIMG1866.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319008069-CIMG1867.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319008770-CIMG1868.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319010769-CIMG1869.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319011510-CIMG1870.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319011833-CIMG1871.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319012332-CIMG1872.JPG) 完成 - [](/files/images/fullsize/1376198583968-honegumi_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198583987-honegumi_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198583903-honegumi_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198584009-honegumi_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198584036-honegumi_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198583825-honegumi_6.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198590643-honegumi_7.jpg) # 紙を張る 一番時間がかかって面倒ですが、きれいに張ることで墨書き、蝋引き、色塗りが楽になります。 きちんと膨らみをもたせることが重要です。 紙張りで最も難しいところは口の中ですが、多少は汚くなってもあまり見えないところなので大丈夫です。ただ、隙間があったりすると光が漏れてものすごく雑に見えるので気をつけましょう。 - [](/files/images/fullsize/1376198754763-kamihari_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754620-kamihari_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754503-kamihari_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754497-kamihari_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754594-kamihari_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754744-kamihari_6.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198760086-kamihari_7.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198760186-kamihari_8.jpg) # 墨を入れる 墨を入れると一気に見栄えが良くなります。 まずは鉛筆で下書きをして、その後に墨を入れます。鉛筆のあとを消そうとすると逆に汚くなるので消さないように。跡が残っていても全く目立ちません。 特に重要なのは眉と眉間の部分です。眉の部分は、写真のように、筆を開き、まずは薄墨から、その後に濃墨で書きます。眉間はかなり表情に影響を与えるので、よく下書きをしてから書きましょう。 - [](/files/images/fullsize/1376198841988-sumigaki_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198841968-sumigaki_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842162-sumigaki_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842053-sumigaki_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842040-sumigaki_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842013-sumigaki_6.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847311-sumigaki_7.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847571-sumigaki_8.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847576-sumigaki_9.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847493-sumigaki_10.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847531-sumigaki_11.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847588-sumigaki_12.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198852227-sumigaki_13.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198853126-sumigaki_14.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854221-sumigaki_15.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854212-sumigaki_16.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854130-sumigaki_17.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854197-sumigaki_18.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198857402-sumigaki_19.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198858066-sumigaki_20.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198859584-sumigaki_21.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198859975-sumigaki_22.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198860102-sumigaki_23.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198860089-sumigaki_24.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198863907-sumigaki_25.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198864531-sumigaki_26.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198866612-sumigaki_27.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198866684-sumigaki_28.jpg) # ろうを引く 色を塗る際にはみださないようにろうを塗っておきます。 塗るところは口周りです。(TODO: 絵) # 隈取り 北高行灯ではあまりやらない(知らない?)のが隈取り(くまどり)で、隈取りをすると立体感がでます。 グラデーションが大切です。平筆を用います。 まず筆全体に水を含ませ、適当に水を切ります。その後筆先の半分だけに茶色を含ませ、塗っていきます。 隈取りはただ墨書きした部分の周りにすればいいというわけではなくて、隈取りをする部分は決まっています。 まず、毛の部分は隈取りはしません。シワの部分だけ、膨らんでいるところにします。 - [](/files/images/fullsize/1376199126982-ironuri_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199126799-ironuri_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199127021-ironuri_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199126991-ironuri_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199127009-ironuri_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199126834-ironuri_6.jpg) # 色を塗る 目の青、緑、口の赤を塗っていきます。文章で書くのは面倒なので写真を見てください。 - [](/files/images/fullsize/1376199134572-ironuri_7.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134403-ironuri_8.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134577-ironuri_9.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134502-ironuri_10.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134556-ironuri_11.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134885-ironuri_12.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142065-ironuri_13.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142063-ironuri_14.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142041-ironuri_15.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142188-ironuri_16.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142202-ironuri_17.jpg) とりあえず完成。 - [](/files/images/fullsize/1376199282705-kansei_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199282713-kansei_2.jpg) また、この例は肌が白いですが、肌もきちんと塗らなければいけません。いわゆる後塗りでむらなく塗るのは難しいので、肌の部分だけ事前に塗ってある紙を貼ってもいいと思います。60th大賞の魄焰はこの方法でやっています。 (追記)肌も塗りました。下に続く。 # 目にろう付け 目にもろうを塗ります。目にろうを塗ると、文字通り眼光が鋭くなります。60th大賞も目にろうを塗っています。 かなり失敗しやすいので、ろうの扱いに自信がない人はやらないほうがいいかもしれません。この例も失敗してしまいました……。 - [](/files/images/fullsize/1408320479754-DSC0479.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320480369-DSC0477.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320480615-DSC0478.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320483454-DSC0480.JPG) また、この写真では目の青い部分にはろうを塗っていませんが、この部分にも塗りましょう。ねぶたも塗っています(テレビのねぶた特集より)。 # 肌の色塗り 最終段階、肌の色塗りです。 絵の具は青森の人におすすめしてもらったこの2色です。 - [](/files/images/fullsize/1408321434144-DSC0495.JPG) バーミリオンは少なめで。水はかなり多めで大丈夫です。 このくらい(もっと薄くてもいいかも)。 - [](/files/images/fullsize/1408322660847-DSC0497.JPG) 奉書紙でよく練習+色の確認をしてから塗りましょう。 - [](/files/images/fullsize/1408322661258-DSC0496.JPG) 試し塗りの犠牲になったてるてる坊主くん。(余談ですが、このてるてる坊主は65thの行灯行列前日の夜に作りました。65thの行灯行列の日は台風が直撃しそうだったのですが、晴れました。) - [](/files/images/fullsize/1408323675888-DSC0017.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408322661796-DSC0500.JPG) 塗っていきます。刷毛塗りです。 - [](/files/images/fullsize/1408320480631-DSC0474.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320480485-DSC0476.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320484632-DSC0481.JPG) 完成! - [](/files/images/fullsize/1408320487263-DSC0482.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320488988-DSC0483.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320487700-DSC0484.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320488961-DSC0487.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320491196-DSC0488.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320493415-DSC0491.JPG) 今回は刷毛塗りでやりましたが、刷毛塗りでむらなく塗るのはものすごく難しいので、エアブラシを持っている人はそっちのほうがいいかもしれません。 # 他の部分 兜などをかぶっている場合には上のような面でいいのですが、そうではない場合には、髪や髭も作らなければいけません。 ## 髪・髭 行灯の勢いの向きに髪を向かせます。顔が見えなくならないように気をつけましょう。 髪で一番難しいのは墨書きです。大きい刷毛を使って、潤筆にならないように新聞紙などでよく水分を切ってから塗るといいでしょう。 ## 耳 ## 後頭部 # おわりに 顔は最も難しく神経を使うところですが、それだけ作るのが楽しい部分でもあります。特に、墨を入れたあとの感動は言い表せないものがあります。 腕に自身のある方はぜひ挑戦してみてください。

# はじめに 行灯で最も重要な部分が顔です。顔で行灯の良し悪しが決まると言っても過言ではありません。 ここでは例として青森ねぶたを参考にしたオーソドックスな顔の作り方について説明します。 ねぶたもねぶた師と流派によって顔の作り方(針金の線、墨入れの入れ方など)がかなり違いますが、ここでは私が最も好きなねぶた:北村蓮明氏作『[不動と竜王](http://www.nebuta.or.jp/archive/ogata/h15/014.html)』の顔を参考に、多少のアレンジを加えて作ります。 ## 注意点 この例はねぶたの作り方(北村系)に近いとは思いますが、もちろんこの作り方が必ず良いというわけではありません。 1年生はまずはこれを真似して作ってみて欲しいと思うのですが、3年生がこれとまんま同じに作ると楽しくないので、表情を変えたり墨書きを変えたり流派を変えるなど、なにか工夫をしてください。(全く同じに作るのは逆に難しいですが…) # 誰が作るか 顔は電飾以外のすべての技術(絵、針金、紙張り、墨書き、蝋引き、色塗りまで)が必要とされます。全ての分野に長けた人がいればいいのですが、実際にはすべてに長けた人はいないと思うので、針金が得意な人がやるといいと思います。 # 絵を描く まず絵(完成予想図)を描きます。絵を描くことは軽視されがちですが、絵を入念に描くことで成功率が格段に上がります。むしろ絵を描かないとクオリティの高いものを作ることは不可能です。 絵が苦手な人もいると思いますが、何回も描いて練習すれば誰でも描けるようになります。私も絵は苦手ですが、ねぶたの顔だけは結構かけるようになりました。 ## 墨が入っている部分を描く ねぶたを参考にし、墨が入っている部分を描いていきます。 なにも見ないで納得できるものを描けるようになるまで何回も描いてみましょう。これができないといいものは作れません。 何回も描いているうちに、どの部分をいじれば印象が変わるかがわかるようになっていきます。 <!-- (TODO: どこをどういじれば印象が変わるか) --> こうして理想の顔を探していきます。 - 線を眉間に集めると怒った顔になる。 - 鼻の長さを短くする(鼻の膨らんでいる部分と目との距離を近くする)と怒った顔になる。長くすると落ち着いた顔になる。 - 頬(頬骨、目の下の部分)をふくらませると、表情豊かになる。口を開けるときはこの部分を意識するといい。 などなど ## 針金の線を入れる 納得できるものができたら、絵の上から針金の線を入れていきます。 立体像を想像し、膨らみ(特に頬)がわかるような針金にします。基本的には下の写真のようにすればいいと思います。 格子をものすごく小さくしている行灯がありますが、小さくしすぎるのはよくありませんし無駄です。格子の大きさは最低限膨らみを表現できる程度で大丈夫です。 <!-- ### 針金の線をもっと詳しく 口の周りを丸く囲むのはだめ。泥棒みたいに見える。 (TODO) --> ## 横顔を描く これが重要です。これを描かないと針金のときに失敗してしまう可能性がかなり高くなります。 写真のように、針金の線から長さを測り、横顔を描きます。 ## 横顔に針金の線を入れる 先ほど描いた横顔に、針金の線を入れていきます。 これも正面の針金と矛盾を起こさないように。 ## その他 色を塗ってみたり、正面・横からだけではなく上・下から見た図も描いてみるといいと思います。 粘土で作ってみてもいいと思います。 - [](/files/images/fullsize/1376198541680-sekkei_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198541693-sekkei_2.jpg) # 骨組み(針金)を作る バランスをとるのが難しいですが、先程書いた設計図通りに作れば大丈夫です。 線を入れる順番ですが、顔の中心から作っていくと作りやすいと思います。複雑さでは口の中が一番ですが、例によって最初の縦中心線がもっとも難しいです。 [](/files/images/fullsize/1408319342046-14081701.JPG) 1. 縦の中心線 - もっとも難しい。これで顔の骨組みの5割は決まってしまう気が。横顔の線をよく測って、寸法どおりにつくること。寸法が出せない、または自信がない場合は、鼻から下はまだ曲げないようにしておくといいかもしれない。 2. 横の中心(鼻の先端を通る横の線)と目 - 正面の顔の寸法よく測ること。縦の中心線との交点は、縦の中心線を上にしておく。 - 目は大きさと角度に注意。これだけでかなり表情に違いが出ます。 3. 縦の中心線から左右2本の線 - 縦の中心線と同様。横の中心線との交点は、横の中心線を上にしておくこと。 4. (TODO) <del>(途中経過の画像は紛失してしまいました。)</del> ありました。いろいろ写ってしまっていますが気にしないでください。 - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1842.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1843.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1844.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992327-CIMG1845.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992335-CIMG1846.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408318992304-CIMG1847.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319002742-CIMG1848.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319002241-CIMG1849.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319000857-CIMG1850.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319001283-CIMG1851.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319001579-CIMG1852.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319001478-CIMG1853.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004458-CIMG1854.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004186-CIMG1855.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004342-CIMG1856.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004704-CIMG1857.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004886-CIMG1858.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319004544-CIMG1860.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319007303-CIMG1861.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319007771-CIMG1862.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319006978-CIMG1864.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319008085-CIMG1865.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319007633-CIMG1866.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319008069-CIMG1867.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319008770-CIMG1868.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319010769-CIMG1869.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319011510-CIMG1870.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319011833-CIMG1871.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408319012332-CIMG1872.JPG) 完成 - [](/files/images/fullsize/1376198583968-honegumi_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198583987-honegumi_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198583903-honegumi_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198584009-honegumi_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198584036-honegumi_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198583825-honegumi_6.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198590643-honegumi_7.jpg) # 紙を張る 一番時間がかかって面倒ですが、きれいに張ることで墨書き、蝋引き、色塗りが楽になります。 きちんと膨らみをもたせることが重要です。特に鼻や頬。霧吹きを使うと膨らみを表現できないので、使わないようにしましょう。 紙張りで最も難しいところは口の中ですが、多少は汚くなってもあまり見えないところなので大丈夫です。ただ、隙間があったりすると光が漏れてものすごく雑に見えるので気をつけましょう。 - [](/files/images/fullsize/1376198754763-kamihari_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754620-kamihari_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754503-kamihari_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754497-kamihari_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754594-kamihari_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198754744-kamihari_6.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198760086-kamihari_7.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198760186-kamihari_8.jpg) # 墨を入れる 墨を入れると一気に見栄えが良くなります。 まずは鉛筆で下書きをして、その後に墨を入れます。鉛筆のあとを消そうとすると逆に汚くなるので消さないように。跡が残っていても全く目立ちません。 特に重要なのは眉と眉間の部分です。眉の部分は、写真のように、筆を開き、まずは薄墨から、その後に濃墨で書きます。眉間はかなり表情に影響を与えるので、よく下書きをしてから書きましょう。 - [](/files/images/fullsize/1376198841988-sumigaki_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198841968-sumigaki_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842162-sumigaki_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842053-sumigaki_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842040-sumigaki_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198842013-sumigaki_6.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847311-sumigaki_7.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847571-sumigaki_8.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847576-sumigaki_9.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847493-sumigaki_10.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847531-sumigaki_11.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198847588-sumigaki_12.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198852227-sumigaki_13.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198853126-sumigaki_14.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854221-sumigaki_15.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854212-sumigaki_16.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854130-sumigaki_17.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198854197-sumigaki_18.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198857402-sumigaki_19.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198858066-sumigaki_20.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198859584-sumigaki_21.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198859975-sumigaki_22.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198860102-sumigaki_23.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198860089-sumigaki_24.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198863907-sumigaki_25.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198864531-sumigaki_26.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198866612-sumigaki_27.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376198866684-sumigaki_28.jpg) # ろうを引く 色を塗る際にはみださないようにろうを塗っておきます。 塗るところは口周りです。<!-- (TODO: 絵) --> # 隈取り 北高行灯ではあまりやらない(知らない?)のが隈取り(くまどり)で、隈取りをするとおもちゃっぽさが抜けて立体感と凄みがでます。**必ずやりましょう。** 焦げ茶色で塗っていきます。グラデーションが大切です。平筆を用います。 まず筆全体に水を含ませ、適当に水を切ります。その後筆先の半分だけに茶色を含ませ、塗っていきます。 隈取りはただ墨書きした部分の周りにすればいいというわけではなくて、隈取りをする部分は決まっています。 まず、毛の部分は隈取りはしません。シワの部分だけ、膨らんでいるところにします。 - [](/files/images/fullsize/1376199126982-ironuri_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199126799-ironuri_2.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199127021-ironuri_3.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199126991-ironuri_4.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199127009-ironuri_5.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199126834-ironuri_6.jpg) # 色を塗る 目の青(、緑)、口の赤を塗っていきます。文章で書くのは面倒なので写真を見てください。 目の青([2009年のに組のねぶた](http://photographic.jp/calendar/2009/07/16.html)のように、必ずしも青とは限らない)は必ず入れること。目力がでます。(余談ですが、60th3年は目に青を入れた行灯と賞をとった行灯がきれいに一致していました) - [](/files/images/fullsize/1376199134572-ironuri_7.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134403-ironuri_8.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134577-ironuri_9.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134502-ironuri_10.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134556-ironuri_11.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199134885-ironuri_12.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142065-ironuri_13.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142063-ironuri_14.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142041-ironuri_15.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142188-ironuri_16.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199142202-ironuri_17.jpg) とりあえず完成。 - [](/files/images/fullsize/1376199282705-kansei_1.jpg) - [](/files/images/fullsize/1376199282713-kansei_2.jpg) また、この例は肌が白いですが、肌もきちんと塗らなければいけません。いわゆる後塗りでむらなく塗るのは難しいので、肌の部分だけ事前に塗ってある紙を貼ってもいいと思います。60th大賞の魄焰はこの方法でやっています。 (追記)2014年8月17日まではここまでしか作っていませんでしたが、肌も塗りました。下に続く。 # 目にろう付け 目にもろうを塗ります。目にろうを塗ると、文字通り眼光が鋭くなります。60th大賞も目にろうを塗っています。 かなり失敗しやすいので、ろうの扱いに自信がない人はやらないほうがいいかもしれません。この例も失敗してしまいました……。 - [](/files/images/fullsize/1408320479754-DSC0479.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320480369-DSC0477.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320480615-DSC0478.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320483454-DSC0480.JPG) また、この写真では目の青い部分にはろうを塗っていませんが、この部分にも塗りましょう。ねぶたも塗っています(テレビのねぶた師(北村麻子さん)特集より)。 # 肌の色塗り 最終段階、肌の色塗りです。 絵の具は青森の人におすすめしてもらったこの2色です。 - [](/files/images/fullsize/1408321434144-DSC0495.JPG) バーミリオンは少なめで。水はかなり多めで大丈夫です。 このくらい(もっと薄くてもいいかも)。 - [](/files/images/fullsize/1408322660847-DSC0497.JPG) 奉書紙でよく練習+色の確認をしてから塗りましょう。 - [](/files/images/fullsize/1408322661258-DSC0496.JPG) 試し塗りの犠牲になったてるてる坊主くん。(余談ですが、このてるてる坊主は65thの行灯行列前日の夜に作りました。65thの行灯行列の日は台風が直撃しそうだったのですが、晴れました。) - [](/files/images/fullsize/1408323675888-DSC0017.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408322661796-DSC0500.JPG) 塗っていきます。刷毛塗りです。 - [](/files/images/fullsize/1408320480631-DSC0474.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320480485-DSC0476.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320484632-DSC0481.JPG) 完成! - [](/files/images/fullsize/1408320487263-DSC0482.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320488988-DSC0483.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320487700-DSC0484.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320488961-DSC0487.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320491196-DSC0488.JPG) - [](/files/images/fullsize/1408320493415-DSC0491.JPG) 今回は刷毛塗りでやりましたが、刷毛塗りでむらなく塗るのはものすごく難しい(この顔もムラが…)ので、エアブラシを持っている人はそっちのほうがいいかもしれません。 # 他の部分 兜などをかぶっている場合には上のような面でいいのですが、そうではない場合には、髪や髭も作らなければいけません。 ## 髪・髭 行灯の勢いの向きに髪を向かせます。顔が見えなくならないように気をつけましょう。 髪で一番難しいのは墨書きです。大きい刷毛を使って、潤筆にならないように新聞紙などでよく水分を切ってから塗るといいでしょう。これも最初は薄墨で、次に濃墨で書いていきます。 <!-- TODO: 例 --> ## 耳 ## 後頭部 # おわりに 顔は最も難しく神経を使うところですが、それだけ作るのが楽しい部分でもあります。特に、墨を入れたあとの感動は言い表せないものがあります。 腕に自身のある方はぜひ挑戦してみてください。

2014/08/18 11:53:25 の更新