Info

Gallery

How to

多体傾向について

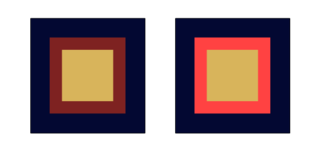

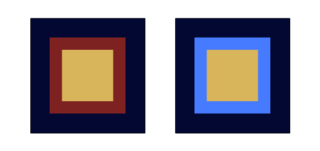

多体作りという言葉については[65th3-8の記録](/article/86)から拝借いたしました。定義は「3体以上人や動物を作ること」とします。 ここで書くことは甲乙人が65th北高祭終了後 Twitter に書いたこととと似ていますが、もう一度よく考え直してまとめたものになっています。また、もしかしたら私が以前どこかで書いたことと矛盾しているかもしれませんが、2015年1月現在ではこの意見が最新になっています。 この記事で言いたいことまとめ --------------------------- 長いので2行で。 - 多くの物体を作ればいいというわけではない - 1体でも工夫すれば多体に勝てる行灯が作れるはず 背景・歴史 ---------- まず、この後の議論のために覚えておいてほしいことは、昔は今より作業時間が長かったということです。 特に54thまでは夏休み後に学校祭をやっていました。夏休み中も作業期間だったみたいです。([遊び人さんの行灯戦歴](/article/38)と[御家人さんの行灯大賞のすすめ](/article/15)の記述から) 55thからは現在と同様夏休み前になりましたが、今よりも長い作業期間でした。少なくとも自分が現役だった58th~60thの作業期間は5週間(かそれ以上)だったので、65thの4週間よりも1週間は長いです。 あともうひとつ重要なのが、これはけっこう昔の記事を見るとわかるのですが、パーツの持ち帰り作業が黙認という状況だったということです。 確か61stの後に非常に問題視されて今では完全に禁止されているので、これに関しては諦めてください。この話をわざわざ出して言いたいことは、昔は今よりもかなり多くの時間があり、そのおかげで出来ていたこともかなりあった、ということです。 さて、ここからは多体作りについての話です。 ギャラリーを見ればわかると思いますが、49thくらいまでは人1体が一般的で、それから59thまで人1体+動物1体が一般的に、そして60thから急に3体以上つくるクラスが多くなりました。 私が一年生の頃、つまり58thの頃は、上述のとおり作業時間が多かったにも関わらず「人を二体作るのは最高難度」だと言われていました。最近では、1年生は1体、2年生は2体、3年生は3体作るのが普通、というのをどこかで聞いた気がします。 実は青森ねぶたも同じような経緯をたどっています。昔は1体か2体をどーんと作るのが普通だったのですが、20年前(平成5年あたり)くらいからメインとなる物体も小道具も増えてきて、さらには見送り (裏側) にも前側のようなねぶたを作るようになりました。現在のねぶたでは4,5体は普通です。 青森ねぶたではたくさんの物体・小道具を上手くまとめて迫力のある作品になっています (昔の方がいいという人も多いです) が、北高行灯ではいまいち完成度の低い、作りきれていない行灯が多いように思っています。 多体にしてしまう心理 -------------------- 作る側としてはつい色々詰め込んで多体作りにしてしまいがちです。ほとんど自分の経験からなんですが、その心理をいくつか上げてみます。 - メインとなるものを決めたあと、これでは寂しいんじゃないか負けるんじゃないかという不安から、ついいろいろ足してしまう - ねぶたへのあこがれから、最近のねぶたの多体傾向を無条件にそのまま北高行灯にも取り入れてしまう - 行灯が好きな人なら誰しも持っている、「一回これ作ってみたいな〜」という題材を、無理やりねじ込んでしまう - 構図がだいたい固まったあと (おそらく5月はじめ)、そこから中間テストまで時間がある分、ねぶたや過去の行灯を見ているうちに「これもいいな〜これもいいな〜」と目移りしてしまったり、「せっかくだったらこれも入れとくか〜」と、無駄にいろいろ加えてしまう - ただし一回冷静になって見なおしてみるということはとても重要 - 空間が空いているとそこを埋めるために適当なものを追加してしまう こんな感じでついついいろいろ足してしまいます。下絵の段階だと2次元だったりサイズが実際より小さかったりで、多体のほうが良く見えがちなんですよね。 他にもなにかあれば教えて下さい。 多体作りのメリット・デメリット -------------------- ここで多体作りのメリットとデメリットについて上げてみたいと思います。 [メリット] - 見た目豪華になる - これが大きい - 物体で空間が埋まりやすい - これもまあ大きい - 色数を増やしやすい - 見た目豪華になる - 作りたいものを作れる - 作る側の心理としてはけっこうこれがある - 特に3年生 - リスク分散になる - ある物体で失敗しても、他のものが良ければまだカバーできる [デメリット] - 作るのに時間がかかる - 結果的に全体の完成度が低くなったり、ギリギリまで作ることで事前審査による点数が入らなくなる - (余談) 私が歴代最高の完成度だと思っている55th大賞は前日の時点で完成していたらしいです ([御家人トップトーク過去ログ](http://old.satsukita-andon.com/toptalk.html)の『57th行灯行列を振り返って』より) - 一つ一つが小さくなる - 迫力の低下につながる - 技術力の差が浮き彫りになる - 普通は作業を複数人で分担するので、片方の顔は上手いのにもう片方の顔は下手という状況が起こりやすい - 統一感のなさにつながる - 欠点として見られやすい - リスク分散のメリットの裏返し - 観客の視線の移動が多くなる - 見なければいけないものが多いと全体を理解するのに時間がかかる - 観客・審査員は現役生が思うよりもじっくり行灯を見ることができない - せっかく作ったのに見られていない・気付かれないということがある - (Tips) 基本的に観客の視点ははじめの一点からあまり動かないと思ったほうがいいかもしれない (要検証) - 全体の統一感のなさ・主題がわからなくなりがち - 作りたいものを詰め込む形式で構図を決めると起こりやすい 他にもなにかあれば教えて下さい。 1体作りで多体作りに負けないものを作るためには --------------------------------------------- 多体作りの反対で、1体だけ作ることを「1体作り」と言うことにします。 多体作りのメリットとしてはやはり見た目が豪華になり、空間も埋めやすいというのがあります。これのために多体にするということが多そうです。 ということは1体で豪華かつ空間充填率の高い見た目に作ることができたら、多体作りのデメリットもないしいいですよね。 じゃあどうすればいいのかということで、これは検証できていないただのアイデアなのですが、以下の二つができればいいんじゃないかなと思っています。 1. 物の種類ではなく書割り・ロウ・柄で勝負する 2. 小道具、水・炎などで充填率を稼ぐ ### 1. 物の種類ではなく書割り・ロウ・柄で勝負する 書き割り・ロウ・柄を多用し、色数を増やすことで、構図が物足りないという問題はある程度解決できるはずです。これは少し過剰かなと思うくらいで大丈夫です。 最近は昔に比べてもうとにかく色数も少ないしロウも全然使っていないし書き割りもされていないしという状況なので、これらを改善するだけでもかなり違うはずです。これらは時間が足りないときに真っ先に削られるところなので、時間がない最近の行灯ではあまりされていないんじゃないかと思います。 以前ねぶたを作っている方から「北高の行灯は書き割りが貧弱だ」というアドバイスをもらったことがあります。書き割りはもっと太く豪快にやっても大丈夫です。北高行灯で細すぎる書き割りはかなりありますが、太すぎる書き割りは見たことがありません。 書き割りとロウは[構図の記事](/article/49)にも書いていますが下の画像のようにすると綺麗です。これはねぶたでは普通ですが北高行灯ではやられていません。これやると絶対綺麗なのでやってほしいです。 [](/files/images/fullsize/1420308264131-kakiwari.png) ### 2. 小道具、水・炎などで充填率を稼ぐ 1体だけだとどうしても充填率が低くなってしまいます。そこで、小道具 (武器など) や水・炎などで充填率を稼ぐといいです。 「結局物体加えんじゃん」と思うかもしれませんが、人や動物よりは規模が小さいですし簡単に作ることができるはずなので、多体作りのデメリットにはあたりません。 特に水や炎、雲など決まった形のないものは優秀で、 1. 空間を埋めやすい 2. 体積の割に作るのに時間がかからない 3. 色が映える という良さがあります。 #### 1. 空間を埋めやすい だいたいどんな形にもなるので狭い隙間も埋めることができます。 空間を埋めるだけなら龍や蛇の胴体もかなり優秀なのですが、それらは流れに沿った方向にしか使えません。水や炎ならどんな形にも作れるので大丈夫です。 特に重要なのが上辺を埋めることができるということで、上辺は水とか炎じゃないと相当工夫しないと埋められないか埋められても不自然になってしまうと思います。これは自分が何度も言っている「前方上半分を必ず埋める」に必要なことで、ねぶた師の北村隆さんがけっこう使っている方法です。例えば、水・炎ではないですが、2007年ねぶた大賞の『聖人 聖徳太子』、2008年ねぶた大賞の『忠臣 児島高徳と范蠡』は、それぞれ手と桜で上辺 (周りも) ほとんどを覆っています。こうするとかなり大きく見え、迫力がでます。 #### 2. 体積の割に作るのに時間がかからない 人の顔や身体などと違い決まった形がないので、多少適当に作っても不自然にはなりません。何も考えずにただ最速で作っていくだけになります。 塗りも後塗りをすればすぐに終わります。 #### 3. 色が映える 水や炎は色を鮮やかにしやすいので綺麗です。人が身につけている着物などを鮮やかにしてしまうと引き締まらないですが、水や炎だと自然です。特にロウ引き・ロウ散らしが使えるので、キラキラしてかなり綺麗になります。 また、行灯の周りを鮮やかで明るい色で囲むことで、行灯を大きく見せることができます。 下の画像は行灯の輪郭に明るい色を置いた場合と暗い色を置いた場合の比較画像で、これを見ると、(少なくとも私は) 明るい色の方が大きく見えます。この二つの画像は同じ大きさで、外側の黒、中の肌色は同じ色、間の赤は色合い・彩度は同じで明度だけを変えています。間の色が行灯の輪郭を表しているつもりです。 [](/files/images/fullsize/1420308248683-brightnessintensity.png) 目の錯覚で赤系は膨張し青系は収縮すると言われているので、赤系の暗い色と青系の明るい色も比べてみます。 [](/files/images/fullsize/1420308248686-brightnessintensityblue.png) この場合も明るいほうが大きく見えるんじゃないかと思います。 ### デメリット ただ、このように行灯職人への道でメリットを説明して猛プッシュすると、似たような作品を作るクラスがでてきてしまうというのがあります。水や炎では被りやすいので、北村隆さんの千手や桜のように少し変わったものを考えると良さそうです。自分のおすすめは樹氷です。これは被ってもいいので誰か作って欲しい……。ねぶたでもまだ作られていないはずです。 それかもっと他の、私が思いつかない何かでもいいかもしれません。 あとは自分が作りたいものを作れないというのは我慢するしかないのと、おそらく多体作りより求められる技術レベルが高くなってしまいます。 1体しかない分ごまかしが効かないので、その1体が失敗してしまうと全体の評価が低くなってしまいます。特に色塗りにはかなりの技術が求められます。構図と配色にもセンスが必要です。 以下が想定される技術要件です。 [針金] - どんな物体もをやり直しなしで自然に作れる - 1体しかなく失敗できないため - 時間がないため - 曲線を無駄なく美しく作れる - 水や炎に必要 - アクロバティックな体勢でも格子を組める - 脚立を使って上の方を作ることになるので [色塗り] - 後塗りでむらなく塗れる - 後塗り多用のため - ぼかしができる - ぼかし多用のため - 針金も後塗りもできる人数の多さ - 針金の人も塗りをすることになるので [ロウ書き] - 限られた時間で書ききるスピード - 外でロウを塗るには発電機が必要で、時間が限られているため - ロウを扱える人数 - 上と同様の理由 [書き割り] - 大胆に書ける - 1体でも迫力を出すため - 潤筆・渇筆ともに使える - 書き割りの技術にけっこう頼ることになるので 厳しい……。 半分満たせればいいかなと思いますが、それでも難しそうです。練習必須です。 要は、技術とセンスに自信があれば1体作りは完成度を高くしやすいけど、失敗すると微妙なものになってしまいやすいということです。個人的にはよく練られた構図ならそれでも多体作りよりいいと思っているんですけどね。判断は皆さんに任せます。 参考にすべきもの ------------- 上にも書いたように最近のねぶたも多体作りの傾向がありますが、これは規格の大きさと時間・技術があるからこそできることな気がします。規格は体積にして約10倍も違いますし、期間はパーツ作成も含めると約半年フルタイムで、そして作るのは何十年もの経験がある職人です。なので素直に多体作りのねぶたを参考にしても、ねぶたのようなものは作れません。 参考にするなら多体より現実的な1~2体のねぶたを参考にしたいところです。以下は1~2体作りで参考にしたいものリストです。 - 子供ねぶた - 浅虫ねぶた - 青森ねぶたの送りねぶた 送りねぶただけ規格が大きく、また多体作りになっているものもありますが、メインだけを切り取るとちょうどいい感じになると思います。おすすめは北村蓮明さんの送りです。 浅虫ねぶたは青森ねぶたに比べるとあまり有名ではないですが、青森ねぶたと同じく人形ねぶたを作る祭りで、かなりレベルが高いです。画像検索をしてみてください。 おわりに -------- ここで書いたことは多体作りについての自分の考察と意見ですが、それ以上に「もし自分がもう一度行灯を作ることができるならこんな構図にする」ということのまとめでもあります (そのため自分の好みもかなり入っている可能性があります)。ちょっと技術が追いつかない (特に色塗り) かもしれませんが、現在の少ない作業時間で行える範囲で完成度を最大化させるならこの構図しかないと思っています。 自分はもう行灯は作れないので是非どこかのクラスにやってみてほしいです。お願いします!

2015/01/04 03:06:30 の更新